Histoire de Paris par Fernand Bournon

Accueil - Cartes postales anciennes - Les artisans du patrimoine - Monumentum

VIII. Paris sous les Valois. - XVIe siècle

Le seizième siècle. — François 1er. Entrée de la reine Claude. — Supplice d'Etienne Dolet. — Charles-Quint à Paris. — Construction du nouvel Hôtel-de-Ville et du Louvre. —Règne de Henri II. — Enceinte de Paris. — Mort de Henri II. — Paris sous François II et Charles IX. — La Saint-Barthélémy. — Châteaux de Catherine de Médicis. Les Tuileries. L'hôtel de Soissons. — Henri III et ses mignons. Nouveaux emprunts. — La Sainte Ligue. — Journée des barricades. — Monuments de Paris sous Henri III. — Le costume du seizième siècle. — Parisiens célèbres du seizième siècle.

Le seizième siècle.

Le seizième siècle fut pour la France une époque brillante et ruineuse à la fois. Pendant que la Cour introduisait dans les mœurs un luxe inconnu jusqu'alors et que les lettres et les arts prenaient un essor qui a fait donner à cette époque le nom de Renaissance, le peuple était accablé d'impôts et souvent décimé par la peste ; enfin des luttes sans merci entre les catholiques et les huguenots mettaient le pays à feu et à sang.

Le règne de François Ier fut tout entier rempli par sa rivalité avec Charles-Quint. Cette lutte, mêlée de succès et de revers éclatants, se continua plus utilement pour nous sous son fils Henri II, qui y gagna les trois évèchés de Metz, Toul et Verdun. Malheureusement le roi fut tué dans un tournoi, en 1559, laissant à sa femme, l'italienne Catherine de Médicis, la tutelle de ses fils. C'est alors que commence une longue période de divisions intestines et d'anarchie. Après le règne de François II et celui de Charles IX, signalé par l'affreux massacre de la Saint-Barthélemy, Henri III arrive au pouvoir. Le nouveau roi n'avait pas l'énergie nécessaire pour résister à la fois aux protestants commandés par Henri de Navarre, et aux catholiques poussés par l'ambitieux duc de Guise. Aussi cette époque fut-elle une suite ininterrompue de troubles et de désastres, qui ne se termina, après la mort de Henri III, qu'avec l'abjuration et l'entrée de Henri IV à Paris.

François Ier. Entrée de la reine Claude à Paris.

Avec le brillant François Ier, Paris vit souvent de belles fêtes, que les Parisiens payaient toujours. C'est ainsi qu'on fit à la jeune reine Claude, lors de son entrée, une réception magnifique.

Le corps municipal s'était réuni spécialement pour délibérer sur cette entrée et les réjouissances qu'on y ferait ; il avait été décidé que la reine serait invitée à dîner à l'Hotel-de-Ville pour le jour qui lui conviendrait, et en même temps l'on prescrivit les mesures à prendre pour qu'il n'y eût aucun désordre possible ; en effet, lors de la dernière solennité de ce genre, l'Hôtel-de-Ville avait été envahi par la multitude, si bien « que l'on ne pouvoit avoir passage à porter les viandes sur les tables ». L'entrée eut lieu le 17 mai 1517 et fut des plus grandioses. Le prévôt des marchands, les échevins et le clerc de la Ville allèrent au-devant du cortège royal jusqu'à la Chapelle (c'était alors un village de la banlieue). Ils étaient vêtus de robes de velours rouge et de pourpoints de satin cramoisi ; devant eux marchaient les archers et les arbalétriers de la Ville, ainsi que les seize quarteniers (officiers municipaux correspondant à peu près à nos commissaires de police) ; puis les bourgeois et les marchands des communautés de drapiers, épiciers, pelletiers, merciers, orfèvres, bonnetiers et teinturiers.

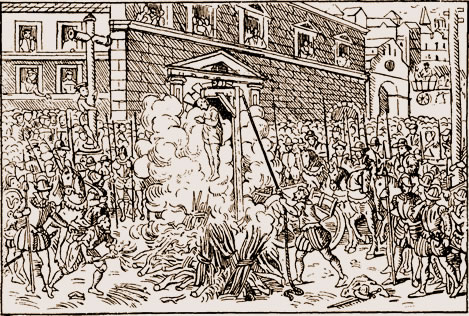

Supplice d'Etienne Dolet.

Ce fut sous le règne de François Ier que Paris assista au supplice d'une des plus célèbres victimes des passions religieuses. Etienne Dolet était un savant qui avait consacré sa vie à l'étude de l'antiquité ; on trouva dans ses livres, ou on voulut y trouver, des preuves d'hérésie et d'athéisme. On le mit d'abord à la torture, puis on le condamna à être pendu et finalement brûlé avec ses livres. L'arrêt fut exécuté, le 3 août 1540, sur la place Maubert, où, par exception, le gibet avait été dressé.

Charles-Quint à Paris.

Pendant l'une des courtes réconciliations qui eurent lieu entre les deux rivaux, François Ier et Charles-Quint, ce dernier traversa pacifiquement la France et visita Paris. La réception qui lui fut faite par les Parisiens fut tout à fait splendide.

L'entrée eut lieu le 1er janvier 1540. Le Corps de Ville s'était transporté en grand apparat au-devant de l'empereur, hors la ville, à l'abbaye de Saint-Antoine, actuellement l'hôpital Saint-Antoine, dans le faubourg du même nom ; là, le prévôt des marchands lui fit une belle harangue en lui présentant les clefs de la cité, et l'empereur répondit « qu'il remercioit la Ville et qu'on lui faisoit trop d'honneur ». Le cortège se mit ensuite en marche. A la porte Saint-Antoine (place de la Bastille) il y avoit un grand arc de triomphe avec les armoiries de l'empereur et les aigles impériales. A cet endroit, les canons de la Bastille et du rempart remplissoient l'air d'un tel bruit et d'une telle fumée qu'on pouvoit à peine voir et entendre. Près de la porte Baudoyer située rue Saint-Antoine, non loin de Saint-Paul, l'empereur s'arrêta à voir jouer sur un théâtre en plein air une sorte d'allégorie dont le sens était l'alliance entre la France et l'Allemagne. Il traversa ensuite le pont Notre-Dame, tout jonché de feuilles de lierre, se rendit à Notre-Dame et enfin au Palais (Palais de Justice), où les officiers municipaux furent conviés à souper. Pendant son séjour à Paris, qui dura une semaine, l'empereur logea au Louvre et sa présence dans la capitale donna lieu à beaucoup de fêtes. De plus, tous ceux qui étoient enfermés dans les prisons de la ville furent mis en liberté, en signe de réjouissance. Enfin, le Corps de Ville offrit à Charles-Quint une statue d'argent, d'environ deux mètres, représentant Hercule vêtu d'une peau de lion et enfonçant dans le sol deux colonnes également d'argent. On s'explique que Charles-Quint ait été émerveillé autant de la réception que de la ville même et qu'en partant il ait pu s'écrier, comme on l'a prétendu : « Les autres villes sont des villes, Paris est un monde, » Cela n'empêcha pas que, l'année suivante, il déclara de nouveau la guerre à la France et que les Parisiens eurent à prêter au roi 200 000 écus pour l'aider à la soutenir.

Le règne de François Ier fut désastreux pour nos finances ; non seulement lorsque ce prince eut été fait prisonnier à Pavie les villes du royaume, et surtout Paris, eurent à s'imposer des sacrifices énormes pour sa rançon, mais encore le pays eut constamment à supporter des emprunts écrasants, sous le nom d'aides ordinaires ou extraordinaires pour le faict des guerres.

François Ier mourut au château de Rambouillet, le 31 mars 1547, et fut inhumé dans la basilique de Saint-Denis où on lui éleva un tombeau magnifique.

Construction du nouvel Hôtel-de-Ville, du Louvre, etc.

C'est en 1530 que fut commencée la construction du nouvel Hôtel-de-Ville. Les services municipaux s'accroissaient chaque jour ; de plus, l'ancienne Maison aux Piliers, achetée jadis par Etienne Marcel, menaçait de tomber en ruines. Il fut décidé qu'on la jetterait bas et que, sur son emplacement, on construirait un édifice magnifique. La première pierre fut posée le 15 juillet 1533 par Pierre Viole, prévôt des marchands, dont on voit la statue dans le square Monge, encastrée dans le mur de soutènement de l'École polytechnique. Des réjouissances publiques marquèrent cette solennité.

L'Hôtel-de-ville.

I. L'Hôtel-de-ville, commencé sous François Ier, sur l'emplacement de l'ancienne Maison aux Piliers, et reconstruit par Henri IV qui y ajouta les deux ailes. — 2. Place de Grève. — 3. Église Saint-Jean-en-Grève. — L'Hôtel-de-Ville, brûlé en 1871, a été reconstruit depuis sur les mêmes plans, mais dans de plus grandes dimensions.

Un historien les raconte ainsi : « Sonnoient à carillon les cloches de Saint-Jean-en-Grève, de Saint-Esprit et de Saint-Jacques-la-Boucherie. Aussi au milieu de la Grève il y avoit vin défoncé, tables dressées, pain et vin pour donner à boire à tous venants, et crioit le menu peuple à haute voix : « Vive le Roy et Messieurs de la Ville ! »

L'Hôtel-de-Ville ne fut terminé qu'au siècle suivant, en 1623 ; il était encore debout en 1871. L'édifice actuel, plus vaste et plus beau, rappelle la physionomie du précédent.

Le Pilori des halles.

Tour octogone où les condamnés étaient exposés aux outrages de la populace. Elle a été démolie en 1786.

Parmi les autres fondations de François Ier, la plus importante est celle du Collège de France, qui, jusqu'à la Révolution, s'appela Collège royal. Dès l'origine, vers 1530, il occupa l'emplacement qu'il n'a pas quitté, place Cambrai, près de la Sorbonne. Les chaires créées par François Ier étaient au nombre de douze : on enseignait surtout les langues orientales, l'hébreu, le grec et aussi les mathématiques et le droit.

François Ier se fit construire une charmante résidence, dont il ne reste plus aujourd'hui que le nom et le souvenir : le château de Madrid, dans le bois de Boulogne.

D'autres fondations de collèges marquèrent ce règne : ceux de la Merci et du Mans, sur la montagne Sainte-Geneviève ; tous deux ont disparu au moment de la Révolution. Enfin, de nombreux édifices furent reconstruits à cette époque dans le style de la Renaissance ; ce sont, outre l'Hôtel-de-Ville, les églises Saint-Eustache et Saint-Étienne-du-Mont, et les nouveaux bâtiments du Louvre et du château de Saint-Germain, où François Ier se plut toujours beaucoup.

Enfin c'est aussi sous François Ier que fut reconstruit, en 1542, le fameux Pilori des halles, tour octogone, percée de fenêtres où les condamnés, pris par la tête et les poignets, étaient exposés aux outrages de la populace.

Règne de Henri II.

Sous Henri II, qui succéda à son père en 1547, le luxe et les fêtes furent encore plus brillants : folles dépenses à la Cour et dans les châteaux, suite des guerres avec Charles-Quint, mêlées de succès et de défaites, misère des villes qui sont accablées chaque année de nouveaux impôts, telle est l'impression que donne l'étude de toute cette époque.

L'une des premières préoccupations du nouveau roi est de faire payer à ses très chers et bien amez de la ville de Paris la nourriture et le logement de bêtes sauvages qu'il a reçues d'Afrique. Le corps municipal en délibère et répond que la Ville n'a aucun lieu pour les loger et qu'elle est assez chargée en autres choses ; mais Henri II revient à la charge, déclare qu'il verrait par là que les Parisiens n'ont aucune envie de le gratifier et de lui complaire. Ce désir est un ordre, et il faut payer vingt sous par jour pour chacune des trois bêtes, — un lion, un dromadaire et un jaguar, — et leurs gardiens.

Institutions sous ce règne. — Enceinte de Paris.

Il y eut peu de fondations importantes sous ce règne : on continua surtout les monuments entrepris sous François Ier.

Il fallut refaire en grande partie les fortifications de la rive droite, notamment du côté de la Bastille où la porte Saint-Antoine fut construite à une autre place ; mais l'enceinte ne fut pas reculée. Elle suivait toujours le même tracé qu'à l'époque de Charles V, c'est-à-dire la ligne des boulevards du Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, etc. De vastes faubourgs commençaient à se créer au dehors, la Ville-Neuve, la Ville-l'Évêque, la butte Saint-Roch.

Mort de Henri II.

C'est à Paris qu'Henri II mourut, dans des circonstances tout à fait dramatiques. A l'occasion du mariage de sa fille, le roi avait prescrit de grandes fêtes dans sa capitale, parmi lesquelles un tournoi, exercice alors fort à la mode. Deux chevaliers à cheval couraient au-devant l'un de l'autre dans un champ clos qui s'appelait lice ; ils étaient armés d'une lance en bois dont ils frappaient l'armure de leur adversaire, et qui devait se briser sur cette armure si le choc était assez fort et le coup bien porté.

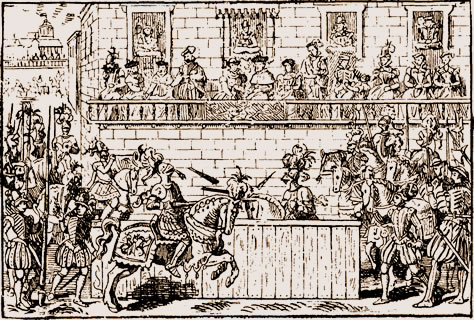

Mort de Henri II.

(D'après une estampe du temps.)

Les tournois étaient des joutes où les chevaliers, armés de toutes pièces, rompaient des lances et essayaient de se désarçonner. C'est dans un de ces tournois, tenu près la porte Saint-Antoine, qu'Henri II fut atteint mortellement d'un éclat de la lance de son adversaire, Gabriel de Montgommery.

Les lices avaient été installées en pleine rue Saint-Antoine, devant l'hôtel des Tournelles, c'est-à-dire à peu près à la hauteur de l'église Saint-Paul. Le roi prit un très vif intérêt à ces divertissements, et pour les terminer, il voulut lui-même entrer en lice. Il désigna pour lutter contre lui Gabriel de Montgommery, capitaine des gardes écossaises. Plusieurs lances furent rompues de part et d'autre ; mais Montgommery, qui avait eu l'imprudence de conserver le tronçon de sa lance, vint frapper le roi à l'œil droit, à travers la visière rabattue de son casque et le blessa mortellement. On s'empressa, on transporta le roi à l'hôtel des Tournelles ; mais tous les secours furent inutiles. Quelques jours après, il mourait sans avoir pu recouvrer la parole. Il n'avait que quarante-un ans (10 juillet 1559).

Paris sous François II et Charles IX.

Sous François II et Charles IX les guerres civiles et religieuses continuèrent avec leurs mille excès. Parmi les plus illustres victimes de cette époque, il faut citer le nom d'Anne du Bourg, conseiller au Parlement de Paris, magistrat éclairé, dont le seul crime était d'avoir des convictions religieuses peu conformes aux dogmes catholiques ; il périt sur le bûcher, en place de Grève, et donna l'exemple d'une belle mort.

Supplice d'Anne du Bourg.

(D'après une estampe du temps.)

Il eut lieu place de Grève. Anne du Bourg, conseiller au Parlement, est une des plus célèbres victimes des divisions religieuses.

La Saint-Barthélemy à Paris.

La mère du roi, Catherine de Médicis, avait juré l'extermination de tous les protestants du royaume ; elle n'épargna rien pour y arriver.

Il fut décidé à la cour d'attirer dans la capitale les principaux protestants ; on trouva un prétexte facile dans le mariage de Henri de Navarre, — qui devait être plus tard Henri IV, — avec la propre sœur du roi, Marguerite de Valois, à laquelle l'histoire a conservé le surnom de reine Margot. Ce mariage eut lieu le 17 août et fut suivi de fêtes splendides. La date du massacre avait été fixée à la nuit du 24 août, jour de la Saint-Barthélemy. Le faible Charles IX ne fit rien pour empêcher ce crime.

Déjà, deux jours avant, l'amiral Coligny, chef du parti protestant, avait été atteint d'un coup de feu qui ne lui avait fait qu'une légère blessure au bras. La veille du jour indiqué, Jean Charron, prévôt des marchands, fut appelé au Louvre et reçut du roi l'ordre de faire armer les milices bourgeoises, de fermer les portes de la ville et de tendre les chaînes dans les rues. On convint que le signal du massacre serait donné par la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois, voisine du Louvre.

En pleine nuit, le bourdon de l'église retentit à toute volée ; et aussitôt des troupes d'hommes portant des torches parcoururent la ville en criant : Mort aux protestants ! Mort aux huguenots !

La première victime fut Coligny. Dans toute la ville les massacres continuèrent pendant cette nuit et la journée du lendemain. Des ruisseaux de sang coulaient dans les rues de Paris. Une tradition, qui n'est pas assez prouvée, rapporte que Charles IX, placé à une fenêtre du Louvre, tuait à coups d'arquebuse les malheureux qui cherchaient à fuir par la rivière.

Charles IX mourut à Vincennes, le 30 mai 1574, et aussitôt son frère, quittant brusquement la Pologne qui l'avait choisi comme roi, rentrait en France pour y régner sous le nom de Henri III.

Châteaux de Catherine de Médicis. Les Tuileries. L'hôtel de Soissons.

C'est sous Charles IX que Catherine de Médicis confia à Philibert Delorme la construction du palais des Tuileries.

C'est vers cette époque, en 1572, qu'elle imagina de se faire construire un palais sur l'emplacement du couvent des Filles-Pénitentes, que Charles VIII avait installées dans une partie de l'hôtel voisin de Saint-Eustache et dit de Bohême, parce que, sous Philippe VI, le roi de Bohême, Jean de Luxembourg, y avait habité. Les Filles-Pénitentes furent expropriées, comme on dirait aujourd'hui, et logées dans l'abbaye de Saint-Magloire, rue Saint-Denis. Les religieux qui occupaient cette abbaye allèrent se fixer rue Saint-Jacques dans les bâtiments autrefois possédés par l'hôpital Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Le nom leur en resta et il a été conservé à la paroisse actuelle de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Quant au palais que la reine s'était fait élever, il a subsisté sous le nom d'hôtel de Soissons jusqu'en 1755, époque à laquelle on construisit la Halle au Blé sur son emplacement.

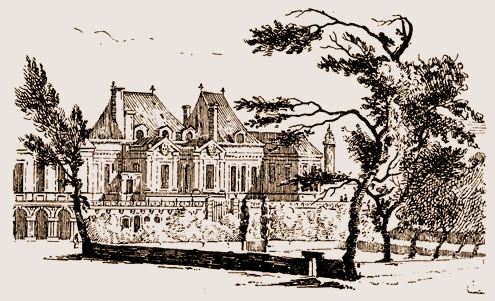

L'hôtel de Soissons.

Il avait été construit sur l'emplacement d'un ancien hôtel, appelé Hôtel de Nesles et plus tard Hôtel de Bohême. Après la mort de Catherine de Médicis, cet hôtel fut vendu et morcelé, et détruit enfin en 1755 pour faire place à la Halle au Blé. Il n'en resta que la colonne de Bullant.

La Halle au Blé, à son tour, a été démolie en 1887. Il ne reste de tant de changements que cette haute et élégante colonne, qu'un architecte célèbre, Jean Bullant, avait été chargé d'élever pour servir d'observatoire astrologique à la superstitieuse Catherine.

Henri III et ses mignons. Nouveaux emprunts.

A peine entré dans sa capitale, Henri III s'y rendit impopulaire par ses débauches. Entouré de favoris qu'on appelait ses mignons, tantôt il traversait la ville en joyeux équipage, tantôt il se montrait en costume de pénitent, pieds nus, et se frappant la poitrine.

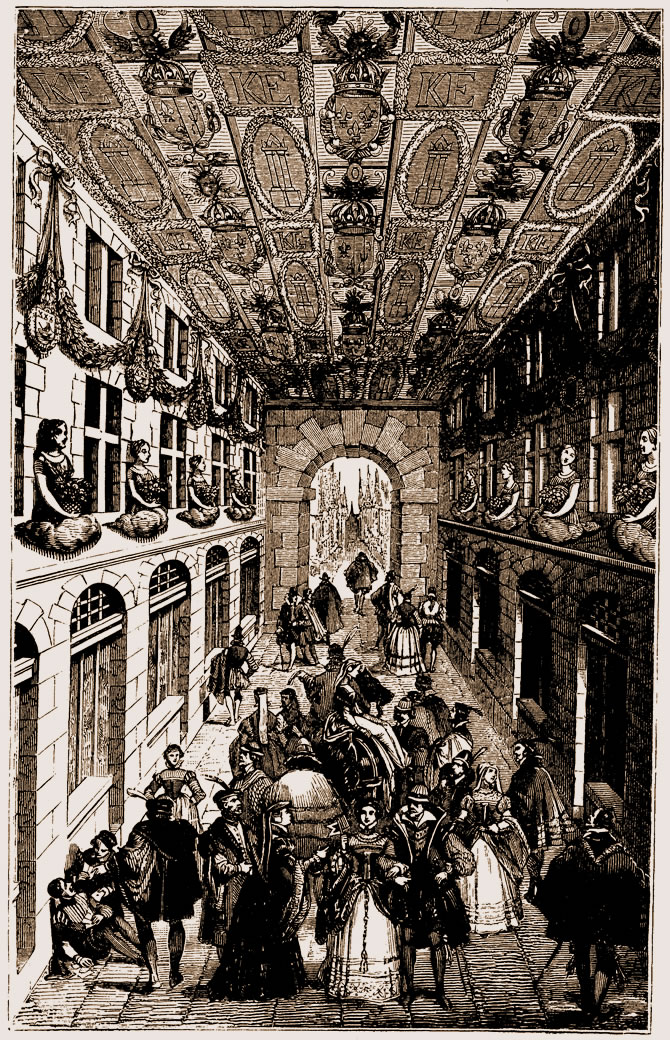

Décoration du pont Notre-Dame à l'occasion de l'entrée de Henri III à paris.

Pour entretenir son luxe, le roi dut prélever de lourds impôts sur la ville de Paris. L'historien Pierre de l'Estoile note ce fait sous le titre de « Rentes de la ville sapées petit à petit par le roy, » et il ajoute : « En ce temps le roy prit des coffres de François de Vigny, receveur de l'Hôtel-de-Ville de Paris, cent mille écus pour les bailler aux ducs de Joyeuse et d'Épernon, à chacun quarante mille écus pour les frais de leur voyage en Lorraine, où ils allaient voir les parents de leurs femmes. De quoi le peuple de Paris se scandaliza et murmura fort, voïant les paiements des arrérages de leurs rentes retardés d'autant, et mesme que le roy les avait extorqués par force du receveur. »

Création de la Sainte Ligue.

Un acte d'union générale entre les catholiques fut signé, à partir de 1576, dans toutes les villes importantes du royaume : on l'appela la Ligue. Les ligueurs juraient de combattre pour le triomphe de la foi catholique ; leur chef suprême était Henri, duc de Guise.

A Paris, la coalition fut organisée en seize groupes, correspondant aux seize quartiers qui formaient alors la capitale ; le quartenier était chargé en même temps de la police du quartier et du soin d'entretenir les esprits dans la fidélité à la Sainte Union. C'est la réunion de ces seize chefs de groupe que l'on a appelée le Conseil des Seize.

Journée des Barricades.

Pour résister à ses ennemis, Henri III eut encore besoin d'argent ; mais les Parisiens refusèrent de lui en donner. Le gouverneur de la ville, de Villequier, vint un jour à cet effet à l'Hôtel-de-Ville sans pouvoir obtenir aucun subside des officiers municipaux. Quelques jours après le duc de Guise, s'étant rendu à Paris, y fut acclamé par le peuple et reçut mille démonstrations de dévouement et d'affection. Henri III, se sentant menacé, fit entrer dans la capitale, le 12 mai 1588, six mille soldats Suisses, mais en leur défendant de tirer sur le peuple. L'alarme fut néanmoins donnée, et les rues de Paris se couvrirent aussitôt de barricades, c'est-à-dire de barriques remplies de terre, derrière lesquelles le peuple s'abritait et faisait pleuvoir des grêles de pierres sur les soldats. Les Suisses, qui n'osaient pas faire usage de leurs armes, auraient été massacrés si le duc de Guise ne les eût sauvés. Henri III parvint à s'enfuir par la porte du palais des Tuileries qui donnait sur la campagne ; il galopa tout d'une traite jusqu'à Chartres, où il arriva le lendemain matin.

Quelque temps après, Henri III fit assassiner le duc de Guise à Blois ; les Parisiens, exaspérés par cette nouvelle, jurèrent de venger leur chef et fermèrent leurs portes, bien résolus à soutenir un long siège plutôt que de laisser le roi pénétrer dans leurs murs. Celui-ci le tenta en effet ; il établit son camp sur les hauteurs de Saint-Cloud. Il avait avec lui son cousin Henri de Navarre et les principaux protestants. Le 1er août 1589, un jeune novice du couvent des Jacobins, Jacques Clément, pénétra dans le camp, grâce à son vêtement ecclésiastique, et demanda à parler en secret au roi de France. Il lui tendit quelques papiers, et tandis qu'Henri III les examinait, il le frappa d'un coup de couteau au ventre. « Ah ! le méchant moine, s'écria le roi en arrachant l'arme de la plaie, il m'a tué, qu'on le tue ! » Il mourut quelques heures après sans avoir repris connaissance ; l'assassin fut massacré par les gardes.

Monuments de Paris sous Henri III.

Pendant les seize ans que dura le règne de Henri III, plusieurs monuments importants s'élevèrent dans Paris. Outre la continuation du Louvre, dont les travaux ne se terminèrent qu'au siècle suivant, et le Pont-Neuf, dont la première pierre fut posée en mai 1578, près de l'emplacement de l'ancien Pont-aux-Colombes, il faut citer deux riches monastères d'hommes, les Capucins et les Feuillants, fondés tous deux dans la partie de la rue Saint-Honoré qui était alors le faubourg, et supprimés par la Révolution en 1790. La porte Saint-Honoré était située à cette époque à peu près sur l'emplacement actuel de la place du Théâtre-Français. C'est aussi à l'époque de Henri III que remonte l'origine de la paroisse Saint-Roch, établie d'abord en 1578 dans une modeste chapelle dite de Gaillon. L'église elle-même n'a été élevée que plus tard, sous Louis XIV.

Le costume au seizième siècle.

Le costume du seizième siècle.

Le costume du seizième siècle était en partie emprunté aux modes italiennes. Il se composait de culottes bouffantes et courtes, d'un pourpoint surmonté d'une fraise en dentelles, d'un manteau court et d'une toque. Les femmes imitèrent aussi la parure italienne.

Parisiens célèbres du seizième siècle.

Pasquier (1529-1015). Célèbre juriconsulte, auteur d'un ouvrage en neuf volumes, les Recherches de la France, plein d'érudition et d'aperçus profonds.

Jean Goujon (1520-1572). Le plus grand sculpteur français de la Renaissance. Ses œuvres principales, à Paris, sont les sculptures qu'il fit pour le Louvre et la Fontaine des Innocents.

De Thotj (1553-1617). Illustre historien, connu par un ouvrage considérable, l'Histoire de mon temps, écrite en latin, et par des Mémoires pleins d'intérêt.

Pierre Lescot (1510-1575). C'est à ce célèbre architecte que l'on doit la façade du vieux Louvre, véritable chef-d'œuvre d'élégance et de goût.

Table des matières

Livre Premier — Histoire de Paris

I. Lutèce. — Paris gallo-romain.

II. Paris sous les Mérovingiens et les Carolingiens.

IV. Paris sous Philippe-le-Bel

V. Paris sous les Valois. — Philippe VI et Jean le Bon.

VI. Paris sous les Valois. — Charles V.

VII. Paris sous les Valois. — XVe siècle.

VIII. Paris sous les Valois. — XVIe siècle.

IX. Paris sous les Bourbons. — Henri IV, Louis XIII.

X. Paris sous les Bourbons. — Louis XIV.

XI. Paris sous les Bourbons. — Louis XV.

XII. Paris sous les Bourbons. — Louis XVI.

XIII. Paris sous la Révolution.

XV. Paris sous la Restauration.

XVI. Paris sous Louis-Philippe.

XVII. Paris sous la République de 1848.

XVIII. Paris sous le second Empire.

XIX. La guerre de 1870.

Livre II — Monuments de Paris

II. Architecture romane (époque capétienne).

IV. La Renaissance.

V. L'architecture au XVIIe siècle.

VI. L'architecture au XVIIIe siècle.

VII. L'architecture au XIXe siècle.

VIII. L'architecture, de 1848 à nos jours.

Livre III — Administration

I. Généralités.

II. Administration municipale. — Autrefois.

III. Administration municipale. — Aujourd'hui.

IV. Voirie. — Boulevards, rues, places, etc. — Circulation. — Cimetières. — Éclairage.

V. La Seine. — Canaux. — Eaux potables. — Égouts.

VII. Enseignement. — Bibliothèques.

VIII. Musées. — Théâtres.

X. Police. — Prisons. — Pompiers.

XI. Grands établissements parisiens.

Paris et les parisiens.

Les environs de Paris.