Histoire de Paris par Fernand Bournon

Accueil - Cartes postales anciennes - Les artisans du patrimoine - Monumentum

VI. L'architecture au XVIIIe siècle

Caractère de l'architecture au dix-huitième siècle. — Monuments du règne de Louis XV. — Monuments du règne de Louis XVI.

Caractère de l'architecture du dix-huitième siècle.

Avec Louis XV, l'architecture d'apparat recherche le gracieux et le joli. Le commencement du règne de Louis XV nous a laissé de bien charmants modèles ; mais bientôt on arrive à une architecture et surtout à une décoration tourmentée à l'excès, ayant horreur de toute ligne droite. Les encadrements des fenêtres et des portes sont tout de fantaisie, les ornements sont des rocailles, ou des motifs de fleurs bizarrement entrelacés : c'est le genre rococo, le mauvais style Louis XV, qu'on eut le bon esprit de n'appliquer à aucun de nos grands édifices, et qui ne se retrouve que dans le mobilier ou la décoration intérieure.

Sous Louis XVI, une réaction très accentuée se produisit : l'ornementation fut plus sévère et d'un dessin plus correct ; il y eut alors un beau moment pour l'architecture. Mais bientôt, l'art grec et l'art romain apparaissent ; avec la Révolution, et sous l'influence du peintre David et de son école, ils régneront sans partage jusqu'à la Restauration.

Monuments du règne de Louis XV.

Peu de grands travaux furent exécutés à Paris dans la première moitié du dix-huitième siècle. Citons cependant l'École militaire, construite en 1752, et destinée à recevoir 500 gentilshommes pauvres, La Révolution l'a transformée en caserne.

Maisons du règne de Louis XV.

Les maisons du règne de Louis XV, tout en conservant les hautes portes et les larges fenêtres du temps de Louis XIV, sont moins sévères d'aspect.

Lorsque, en 1757, Louis XV décida que sa statue, qui était offerte par la ville de Paris après la maladie qui avait failli l'enlever, à Metz, serait élevée dans les terrains faisant suite aux jardins des Tuileries, on bâtit, au nord de la place, les deux beaux monuments du Ministère de la Marine et du Garde-Meuble. Ces deux édifices, inspirés par la colonnade de Perrault, sont peut-être les plus beaux élevés à Paris dans le cours du dix-huitième siècle. La place, primitivement nommée place Louis XV, fut appelée, en 1792, place de la Révolution ; c'est notre place de la Concorde. En 1836, l'ingénieur Le Bas fut chargé d'y ériger l'obélisque de Louqsor, qui avait été offert à Charles X par le pacha d'Egypte en 1829.

C'est également en 1757 que fut décrétée la construction du Panthéon, destiné à remplacer l'ancienne église de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Les plans de Soufflot, qui rivalisaient de hardiesse avec ceux de Saint-Pierre de Rome et de Saint-Paul de Londres, furent adoptés d'enthousiasme. La première pierre du monument fut posée par le roi en 1764. Une admiration sans bornes éclata à la vue de ce dôme gigantesque, élevé dans les airs à 85 mètres de hauteur ; mais le succès de Soufflot fut de courte durée : à peine les travaux étaient-ils terminés, que de grands tassements se produisirent. Les vives critiques et les violents reproches qui lui furent adressés, le chagrin de voir un autre architecte chargé de la consolidation de son œuvre hâtèrent la fin du grand artiste, qui mourut en 1781.

Aucun de nos édifices parisiens n'a reçu, en moins de cent ans, plus de destinations différentes que le Panthéon. Il n'était pas encore achevé, que la Révolution décida, en 1791, qu'il serait destiné à abriter les cendres des grands hommes et que son fronton porterait cette inscription : Aux grands hommes la patrie reconnaissante. Mirabeau, Voltaire, Rousseau, Marat, y furent alors inhumés.

Le premier Empire, puis la Restauration rendirent le Panthéon au culte, et l'église fut desservie par des chapelains de Sainte-Geneviève. La Révolution de 1830 laïcisa de nouveau l'édifice et fit revivre les dispositions de la loi de 1791.

Napoléon III les abrogea à son tour, et rétablit par un décret du 6 décembre 1851, trois jours après le coup d'État, l'exercice du culte catholique au Panthéon. Ce décret resta en vigueur jusqu'au moment où la loi du 29 juillet 1881 vint supprimer le traitement des chapelains, qui avaient été jusque-là entretenus par l'Etat.

Enfin, quand Victor Hugo mourut, le 23 mai 1885, on jugea que seul le Panthéon était digne de recevoir les restes du grand poète. Espérons que l'édifice gardera ce caractère laïque et qu'il n'aura plus à subir d'autre transformation dans l'avenir.

Soufflot construisit aussi l'École de Droit, sur la place du Panthéon, et la fontaine qui se trouve à l'angle des rues Saint-Honoré et de l'Arbre-Sec.

En 1764, fut commencée l'église de la Madeleine, dont il sera question plus loin.

En 1768, Louis XV ordonna la construction de l'hôtel des Monnaies, sur l'emplacement de l'ancien hôtel de Conti.

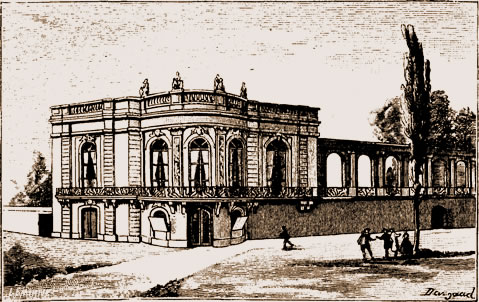

Pavillon de Hanovre au XVIIIe siècle.

Vers la fin du règne de Louis XV, l'architecture dégénère, en arrive au style rocaille, puis au style rococo. Le pavillon de Hanovre, au coin-de la rue Louis-le-Grand et du boulevard des Italiens, présente les qualités et les défauts de cette époque.

En 1769, commencèrent les travaux de Saint-Philippe-du-Roule, dans le faubourg Saint-Honoré, sur l'emplacement d'une ancienne léproserie.

Enfin, en 1774, on éleva, sur l'ordre du roi, l'École de Médecine, dont la cour, avec son péristyle, est d'un bel effet.

Monuments du règne de Louis XVI.

Sous Louis XVI, fut bâti, en 1781, le couvent des Capucins de la Chaussée-d'Antin, suivant le goût grec qui commençait à pénétrer en France, ainsi que l'art romain. L'église paroissiale de Saint-Louis-d'Antin est l'ancienne chapelle de ce couvent, dont les bâtiments sont occupés par le lycée appelé autrefois Bonaparte, et aujourd'hui lycée Condorcet.

Hôtel de la Guimard.

Sous Louis XVI, l'architecture se rapproche des lignes sévères du style grec. Un des modèles de ce genre était l'hôtel de la Guimard, célèbre danseuse, situé rue de la Chaussée-d'Antin.

En 1779, fut élevé le théâtre de l'Odéon, près du palais du Luxembourg, sur l'emplacement de l'hôtel de Condé.

Un des plus grands travaux exécutés à Paris pendant cette période fut la construction du mur d'enceinte, limite de l'octroi de Paris, qui subsista jusqu'en 1860 ; à chaque barrière, on éleva des pavillons de perception, dont quelques-uns, peu en rapport avec leur destination, étaient d'un aspect bizarre : on peut encore voir aujourd'hui ceux de l'ancienne barrière de la Villette, de la place du Trône, de Montrouge, etc.

Parmi les grands hôtels du dix-huitième siècle, nous citerons l'Elysée-Bourbon : c'est l'ancien hôtel d'Êvreux, construit en 1718 pour le comte d'Evreux, mais remanié plusieurs fois par ses différents propriétaires. Il s'appelle maintenant le palais de l'Elysée, et est la résidence du Président de la République.

Table des matières

Livre Premier — Histoire de Paris

I. Lutèce. — Paris gallo-romain.

II. Paris sous les Mérovingiens et les Carolingiens.

IV. Paris sous Philippe-le-Bel

V. Paris sous les Valois. — Philippe VI et Jean le Bon.

VI. Paris sous les Valois. — Charles V.

VII. Paris sous les Valois. — XVe siècle.

VIII. Paris sous les Valois. — XVIe siècle.

IX. Paris sous les Bourbons. — Henri IV, Louis XIII.

X. Paris sous les Bourbons. — Louis XIV.

XI. Paris sous les Bourbons. — Louis XV.

XII. Paris sous les Bourbons. — Louis XVI.

XIII. Paris sous la Révolution.

XV. Paris sous la Restauration.

XVI. Paris sous Louis-Philippe.

XVII. Paris sous la République de 1848.

XVIII. Paris sous le second Empire.

XIX. La guerre de 1870.

Livre II — Monuments de Paris

II. Architecture romane (époque capétienne).

IV. La Renaissance.

V. L'architecture au XVIIe siècle.

VI. L'architecture au XVIIIe siècle.

VII. L'architecture au XIXe siècle.

VIII. L'architecture, de 1848 à nos jours.

Livre III — Administration

I. Généralités.

II. Administration municipale. — Autrefois.

III. Administration municipale. — Aujourd'hui.

IV. Voirie. — Boulevards, rues, places, etc. — Circulation. — Cimetières. — Éclairage.

V. La Seine. — Canaux. — Eaux potables. — Égouts.

VII. Enseignement. — Bibliothèques.

VIII. Musées. — Théâtres.

X. Police. — Prisons. — Pompiers.

XI. Grands établissements parisiens.

Paris et les parisiens.

Les environs de Paris.