Histoire de Paris par Fernand Bournon

Accueil - Cartes postales anciennes - Les artisans du patrimoine - Monumentum

VII. Enseignement. - Bibliothèques

L'enseignement autrefois. — L'enseignement aujourd'hui. L'enseignement primaire. — L'enseignement secondaire. — L'enseignement supérieur. — Bibliothèques.

L'Enseignement : autrefois.

Le principe de l'instruction nécessaire à tous ne date que de la Révolution, et n'a réellement été appliqué que dans ces dernières années, mais il existait autrefois un certain nombre d'écoles où les pauvres gens pouvaient aller s'instruire gratuitement. L'instruction fut d'abord tout entière entre les mains du clergé, et le chantre de la cathédrale était le chef de toutes les écoles de la ville. On enseignait dans ces écoles un peu de lecture, d'écriture et de calcul, mais surtout les préceptes de la doctrine chrétienne et la pratique des devoirs religieux. Plus tard, cependant, d'autres établissements furent ouverts par des particuliers, qui ne relevèrent plus que de leurs fondateurs. De plus, au dix-septième siècle, nous voyons qu'on accorde aux écrivains le droit de tenir école et « d'avoir chez eux des livres écrits ou imprimés pour montrer l'orthographe » (1661).

Mais le plus grand progrès accompli en cette matière fut la fondation, en 1725, de la congrégation des Frères des écoles chrétiennes qui répandit l'instruction jusque dans les campagnes. Malgré tout, l'ignorance du peuple était profonde lorsque la Révolution éclata. C'est à la Convention que revient l'honneur d'avoir décrété que tous les citoyens auraient une part gratuite à l'instruction et d'avoir fondé de nombreuses écoles primaires.

L'Enseignement : aujourd'hui. Enseignement primaire.

Depuis quinze ans, le Conseil municipal et l'administration préfectorale n'ont épargné aucun sacrifice pour répandre l'instruction.

On peut dire que le résultat obtenu est merveilleux. De toutes parts, des cours ont été ouverts, des écoles magnifiques et admirablement aménagées ont été créées, et, grâce à cette vigoureuse impulsion, Paris est aujourd'hui la ville d'Europe où l'instruction primaire est le plus libéralement distribuée.

L'enseignement primaire est sous les ordres d'un directeur qui a ses bureaux à la Préfecture de la Seine. Cet enseignement comprend trois catégories : les écoles maternelles, les écoles primaires proprement dites et les écoles primaires supérieures.

Les écoles maternelles, dirigées par des femmes, sont au nombre de 129 ; c'est le premier degré de l'enseignement ; elles prennent des élèves encore tout enfants (de 2 à 6 ans) et leur donnent oralement quelques connaissances élémentaires, un peu de lecture, d'écriture, de calcul.

Immédiatement après (de 6 à 13 et exceptionnellement à 15 ans), viennent les écoles primaires proprement dites, qui conduisent les élèves jusqu'au certificat d'études primaires ; elles se divisent en écoles de garçons et écoles de filles, et sont au nombre de 362. Les arrondissements qui comptent le plus d'écoles de garçons sont le XIe (Popincourt) qui en a 15, le XVIIIe (Montmartre) qui en a 16 ; l'arrondissement qui compte le plus d'écoles de filles est le XIe , qui en a 17.

Enfin, les élèves désireux de continuer leurs études après leur sortie de l'école primaire, trouvent dans les cours des écoles primaires supérieures un précieux secours pour fortifier et compléter les connaissances qu'ils ont déjà acquises, et même se préparer aux écoles municipales. Ces dernières sont au nombre de six pour les garçons. Ce sont : l'École Turgot, l'École Colbert, l'École Lavoisier, l'École Diderot, l'École J.-B. Say et l'École Arago. L'École primaire supérieure des filles est connue sous le nom d'École de la rue de Jouy.

Dans chaque école il existe une bibliothèque scolaire, composée de livres instructifs et à la portée de ceux qui la fréquentent. Ces bibliothèques sont actuellement au nombre de 362 et renferment un nombre considérable de volumes qui augmente tous les jours.

L'administration parisienne a, en outre, organisé pour le soir des cours d'adultes, qui sont établis dans les locaux des écoles primaires ; ils se divisent en trois degrés : élémentaire, moyen, supérieur ; ces cours sont aujourd'hui, tant pour les hommes que pour les femmes, au nombre de 116 et sont fréquentés par plus de 9 000 adultes.

A côté de l'enseignement municipal existe renseignement libre, tant laïque que congréganiste. Il comprend également des écoles primaires et des cours du soir gratuits, organisés par plusieurs associations, entre autres les associations philotechnique et polytechnique.

L'enseignement professionnel peut se rattacher à l'enseignement primaire, qu'il complète. Jusqu'à ces dernières années, il avait été entièrement négligé et ne comptait à Paris qu'une école, située rue Tournefort. Mais depuis il s'est considérablement développé et compte actuellement 10 écoles tant pour les garçons que pour les filles.

Enseignement secondaire.

L'enseignement secondaire classique des garçons est donné, à Paris, dans les lycées et collèges. Cet enseignement prépare les jeunes gens aux examens de bachelier ès lettres ou ès sciences, ainsi qu'aux concours qui leur ouvrent les écoles supérieures du gouvernement. Paris compte actuellement six lycées dépendant de l'État. Ce sont : le lycée Louis-le-Grand, fondé en 1560 et reconstruit par les Jésuites ; il s'est d'abord appelé collège de Clermont, puis lycée Descartes. A l'établissement de la rue Saint-Jacques se rattache le Petit lycée Louis-le-Grand, situé rue Auguste-Comte, en face des jardins du Luxembourg ; le lycée Saint-Louis, construit sous la Restauration, sur les terrains de l'ancien collège d'Harcourt ; le lycée Henri IV, qui occupe l'emplacement de l'abbaye de Sainte-Geneviève ; il existe encore plusieurs parties de l'ancien édifice, entre autres le cloître, le réfectoire et la tour dite de Clovis, datant du treizième siècle ; le lycée Charlemagne, établi dans les bâtiments de l'ancienne maison professe des Jésuites ; le lycée Condorcet, qui s'est appelé successivement lycée Bonaparte et lycée Fontanes ; il est situé dans les bâtiments d'un ancien couvent de Capucins, construit sous Louis XVI ; le lycée Janson de Sailly, ouvert depuis 1885, à Passy. De plus, il y a deux lycées de l'Etat situés dans les environs de Paris ; ce sont : le lycée de Vanves, qui, après avoir été une succursale du lycée Louis-le-Grand, est devenu indépendant, et le lycée Lakanal, situé entre Bourg-la-Reine et Sceaux. Enfin il existe encore à Paris d'autres établissements d'enseignement secondaire : le collège Rollin, qui relève de l'administration municipale, et le collège Stanislas. L'institution Sainte-Barbe et l'École Monge, ont à leur tête des administrateurs particuliers.

A ces grands établissements, il convient d'ajouter le collège municipal Chaptal. On y suit des cours d'enseignement classique spécial, et on y prépare aux écoles du gouvernement.

L'enseignement secondaire des filles, récemment organisé, possède déjà deux lycées de l'État : le lycée Fénelon, pour la rive gauche, et le lycée Racine, pour la rive droite. De plus, une institution particulière, le collège Sévigné, existe dans la rue de Condé.

Enseignement supérieur.

L'enseignement supérieur de l'Université est représenté à Paris, en premier lieu, par les quatre Facultés : la Faculté des Lettres, la Faculté des Sciences, la Faculté de Droit et la Faculté de Médecine.

Les deux premières ont leur siège dans les bâtiments de la Sorbonne qui étaient depuis longtemps devenus insuffisants ; aussi, a-t-on élevé, en façade sur la rue des Écoles, de nouveaux bâtiments qui, reliés aux anciens, permettront d'installer, à l'aise, les services, de jour en jour plus importants, de l'Université de Paris, dans une demeure digne d'elle.

La Faculté de Droit, élevée sous Louis XV par l'architecte Soufflot, a son entrée place du Panthéon et une façade en retour sur la rue Soufflot.

La Faculté de Médecine s'ouvre par une porte monumentale sur la place de l'École-de-Médecine ; elle vient d'être considérablement agrandie et dotée d'une imposante façade sur le boulevard Saint-Germain. Les services annexes eux-mêmes, tels que l'École pratique d'anatomie, les laboratoires, etc., seront désormais installés dans les immenses constructions élevées de l'autre côté de la place, sur l'emplacement de l'ancienne clinique d'accouchement.

L'École supérieure de Pharmacie, située avenue de l'Observatoire et rue d'Assas, le Muséum d'Histoire naturelle, au Jardin des Plantes, le Collège de France, rue Saint-Jacques et rue des Écoles, enfin l'École normale supérieure, rue d'Ulm, destinée à former des professeurs de l'enseignement secondaire et supérieur, complètent le haut enseignement universitaire.

Il convient d'ajouter à cette énumération l'École pratique des Hautes Études, annexée à la Sorbonne, où les lettres, les sciences et l'histoire sont étudiées au point de vue de l'érudition pure dans ce qu'elle a de plus minutieux et, en même temps, de plus élevé.

L'École des Chartes, aux Archives Nationales, applique les mêmes procédés d'étude à l'histoire de France, d'après les pièces d'archives et les textes anciens. Elle forme des archivistes, des bibliothécaires, et, en général, des érudits.

En dehors de l'Université, l'enseignement supérieur est encore donné dans des écoles dites spéciales, qui préparent les jeunes gens à certaines carrières publiques.

En tête de ces écoles il faut citer l'École polytechnique, située sur la montagne Sainte-Geneviève, dans les bâtiments de l'ancien collège de Navarre. Elle est destinée à former des ingénieurs des ponts et chaussées,des mines et des tabacs ; des officiers d'artillerie et du génie ; elle fournit même quelques enseignes de vaisseau à l'armée de mer. L'École supérieure des Mines, située boulevard Saint-Michel, et l'École des Ponts et Chaussées, rue des Saint-Pères, donnent aux élèves sortant de l'Ecole polytechnique et à quelques élèves libres, spécialement autorisés, l'instruction technique se rapportant à ces deux carrières.

L'École des langues orientales, rue de Lille, est destinée à l'étude du turc, de l'arabe et du grec moderne, dont la connaissance est exigée de ceux qui aspirent aux fonctions d'agents consulaires dans les Echelles du Levant.

L'École centrale des Arts et Manufactures, rue de Turbigo, est une sorte d'école polytechnique civile qui forme des ingénieurs civils.

L'École des Beaux-Arts, qui occupe, rue Bonaparte, un palais construit sous la Restauration, prépare les jeunes gens peintres, sculpteurs ou architectes aux concours pour les prix de Rome.

Le Conservatoire de musique et de déclamation, situé rue du Faubourg-Poissonnière, a pour but de former des artistes des deux sexes pour nos théâtres subventionnés : mais il possède, en outre, des classes de composition, d'harmonie, de piano et autres instruments à cordes ou à vent.

Enfin, l'École libre des sciences politiques, située rue des Saints-Pères, a des cours d'histoire, de géographie, d'économie politique, de droit des gens, de diplomatie, etc., où se préparent des auditeurs libres aux examens du conseil d'État, aux fonctions diplomatiques et à certaines carrières administratives.

Bibliothèques.

On a dit, avec beaucoup de raison, que la science est aujourd'hui trop vaste pour qu'on puisse la connaître tout entière, mais qu'on doit savoir où la puiser. Les Parisiens sont à cet égard dans une situation exceptionnellement favorable. Grâce aux richesses intellectuelles et artistiques que possède notre capitale, ils ont à leur portée tous les moyens de compléter leur instruction, d'élever leur goût et de développer le sentiment du beau, qui, tout inné qu'il est chez l'homme, n'en exige pas moins une certaine éducation. De ce chef, aucune ville au monde ne saurait être comparée à Paris ; ses bibliothèques et ses musées renferment d'inestimables trésors, accessibles à tous, et d'où chacun est à même de tirer tout le profit qu'il peut souhaiter pour sa satisfaction ou son intérêt personnels.

La Bibliothèque nationale (rue de Richelieu). C'est l'ancienne Bibliothèque du Roi, dont nous avons dit l'humble commencement dans la tour de la librairie du Louvre reconstruit par Charles V. Depuis lors, elle n'a cessé de s'enrichir. La Révolution surtout a contribué à ses accroissements, car elle y centralisa la plupart des collections de livres et de manuscrits précieux qui provenaient des établissements religieux de Paris, supprimés en 1790.

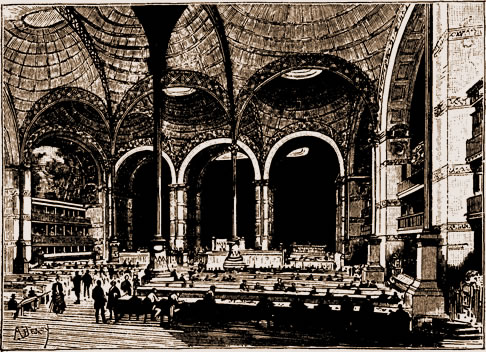

La salle de travail de la Bibliothèque nationale.

Les richesses immenses de la Bibliothèque nationale sont réparties en quatre groupes appelés départements : 1° le département des imprimés ; le nombre des livres qu'il possède est incalculable : car il se chiffre par millions de volumes, que 34 kilomètres de rayons sont déjà insuffisants à contenir ; 2° le département des manuscrits, au nombre d'environ 60 000 ; 3° le département des estampes, possédant toutes les gravures (la plus ancienne date du quinzième siècle) jusqu'à la plus humble lithographie parue hier ; 4° le département des médailles, où se trouve une collection infiniment précieuse de monnaies, de médailles antiques et de pierres gravées. Au département des manuscrits se rattache la section des cartes et plans.

La Bibliothèque de l'Arsenal, située comme son nom l'indique, dans le quartier où se trouvait jadis l'Arsenal, près du pont Sully. Elle possède environ 300 000 volumes.

La Bibliothèque Sainte-Geneviève, constituée en partie avec la bibliothèque de la riche abbaye de Sainte-Geneviève. Le bâtiment actuel, qui peut être considéré comme un modèle pour les constructions de ce genre, a été élevé en 1850.

La Bibliothèque Mazarine, créée par le cardinal Mazarin et installée dans le collège des Quatre-Nations, qu'il avait également fondé et qui est maintenant le palais de l'Institut.

La Bibliothèque de l'Université, à la Sorbonne, compte 200 000 volumes environ. Elle s'est enrichie de la bibliothèque privée de l'illustre Victor Cousin et de celle de J.-V. Leclerc, ancien doyen de la Faculté des lettres de Paris.

Ce ne sont là que les principales bibliothèques de l'État, et toutes sont publiques ; mais la plupart de nos grands établissements d'enseignement supérieur possèdent également leurs bibliothèques spéciales : telles sont celles du Muséum d'histoire naturelle, de la Faculté de médecine et de la Faculté de droit.

En outre la Ville de Paris a en propre deux bibliothèques très importantes : la bibliothèque historique installée dans le charmant hôtel Carnavalet, où sont réunis surtout les livres, manuscrits et estampes relatifs à l'histoire de Paris ; la bibliothèque administrative, contenant toutes les publications administratives et qui se trouve, très confortablement aménagée, dans les combles de l'Hôtel-de-Ville.

A ces bibliothèques, il convient d'ajouter celles qui, sans être publiques, sont cependant ouvertes aux travailleurs autorisés. Ce sont les bibliothèques du Sénat, de la Chambre des députés, du Conseil d'Etat, de l'Institut, — qu'il ne faut pas confondre avec la bibliothèque Mazarine, —de l'Ecole des Beaux-Arts, de l'Ecole des Mines, de l'Hôtel des Invalides, de divers ministères, du Conservatoire de Musique, de l'Opéra, de la Comédie-Française.

Il y a là, comme on voit, un ensemble qui ne laisse pas que d'être imposant et qui se complète encore par les bibliothèques populaires créées dans diverses mairies de Paris. Elles sont déjà fort importantes, et, avec le temps, augmenteront dans des proportions considérables les ressources intellectuelles mises à la disposition du public.

Les Archives nationales occupent, dans la rue des Francs-Bourgeois le bel hôtel Soubise, construit au commencement du dix-huitième siècle.

Elles doivent leur origine à la Révolution. Un des premiers soins de l'Assemblée nationale fut de prescrire la réunion dans un dépôt unique, de tous les documents du passé ; ces dispositions furent complétées par d'autres décrets de la Convention, celui entre autres qui rendit les Archives accessibles à tous.

Les Archives nationales renferment donc des titres infiniment précieux pour l'histoire de nos antiquités. Les plus anciens remontent à l'époque mérovingienne ; puis viennent les séries si riches du trésor des Chartes, des monuments historiques, du Parlement, de la Chambre des Comptes, des anciennes juridictions parisiennes telles que le Châtelet, etc.

Chaque année, les ministères et les autres administrations centrales déposent aux Archives les papiers qui ne sont plus utiles au service courant et qui, dans l'avenir, deviendront à leur tour les documents de l'histoire.

Table des matières

Livre Premier — Histoire de Paris

I. Lutèce. — Paris gallo-romain.

II. Paris sous les Mérovingiens et les Carolingiens.

IV. Paris sous Philippe-le-Bel

V. Paris sous les Valois. — Philippe VI et Jean le Bon.

VI. Paris sous les Valois. — Charles V.

VII. Paris sous les Valois. — XVe siècle.

VIII. Paris sous les Valois. — XVIe siècle.

IX. Paris sous les Bourbons. — Henri IV, Louis XIII.

X. Paris sous les Bourbons. — Louis XIV.

XI. Paris sous les Bourbons. — Louis XV.

XII. Paris sous les Bourbons. — Louis XVI.

XIII. Paris sous la Révolution.

XV. Paris sous la Restauration.

XVI. Paris sous Louis-Philippe.

XVII. Paris sous la République de 1848.

XVIII. Paris sous le second Empire.

XIX. La guerre de 1870.

Livre II — Monuments de Paris

II. Architecture romane (époque capétienne).

IV. La Renaissance.

V. L'architecture au XVIIe siècle.

VI. L'architecture au XVIIIe siècle.

VII. L'architecture au XIXe siècle.

VIII. L'architecture, de 1848 à nos jours.

Livre III — Administration

I. Généralités.

II. Administration municipale. — Autrefois.

III. Administration municipale. — Aujourd'hui.

IV. Voirie. — Boulevards, rues, places, etc. — Circulation. — Cimetières. — Éclairage.

V. La Seine. — Canaux. — Eaux potables. — Égouts.

VII. Enseignement. — Bibliothèques.

VIII. Musées. — Théâtres.

X. Police. — Prisons. — Pompiers.

XI. Grands établissements parisiens.

Paris et les parisiens.

Les environs de Paris.