Histoire de Paris par Fernand Bournon

Accueil - Cartes postales anciennes - Les artisans du patrimoine - Monumentum

I. Epoque gallo-romaine

Palais des Thermes. — Caractère des constructions romaines. — Les Arènes de la rue Monge.

Les monuments de Paris font de notre capitale comme un immense musée d'architecture. En les examinant successivement d'après l'ordre chronologique, on verra avec intérêt quelle a été l'œuvre de chaque siècle dans ce gigantesque travail de la construction d'une ville de cette importance.

Palais des Thermes.

Le Palais des Thermes est le plus ancien des édifices parisiens. Il fut sans doute bâti par Constance Chlore, au troisième siècle.

Les jardins des Thermes s'étendaient fort loin à l'ouest, jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, et atteignaient jusqu'aux rives de la Seine. L'aqueduc monumental d'Arcueil alimentait les bains.

C'est vers la fin du quinzième siècle que les abbés de Cluny élevèrent, sur une partie de ses ruines, le charmant hotel de Cluny.

Caractère des constructions romaines.

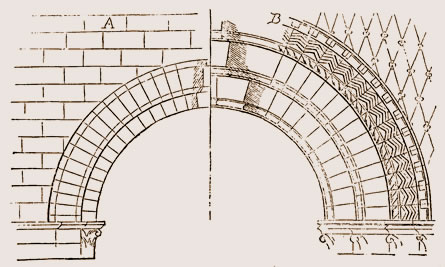

Les édifices romains étaient bâtis en grand et en petit appareil. Le petit appareil se composait alternativement de six rangées de pierres cubiques et de trois rangées de briques rouges. Le grand appareil était fait de blocs énormes de pierres taillées, que l'on plaçait les unes sur les autres, sans les réunir autrement que par des crampons de fer.

Grand et petit appareil.

C'étaient seulement les parties apparentes des murs qui étaient ainsi construites. La maçonnerie intérieure se composait de pierres cassées, de cailloux noyés dans un mortier très résistant, dont l'ensemble ainsi aggloméré s'appelle blocage. De nos jours, on a retrouvé une composition analogue à celle de ce mortier, à laquelle on a donné le nom de ciment romain.

Quant aux voûtes, dont la forme est un des principaux caractères qui permettent de reconnaître l'âge d'un édifice, elles étaient construites en plein cintre, c'est-à-dire en demi-cercle. Souvent aussi, ainsi que cela se rencontre dans le palais des Thermes, la voûte était formée par l'intersection de deux voûtes cylindriques, formant quatre arêtes en saillie. C'est ce qu'on appelle la voûte d'arêtes.

Arc en plein cintre.

La bande de pierre qui entoure l'arc s'appelle archivolte.

Arènes de la rue Monge.

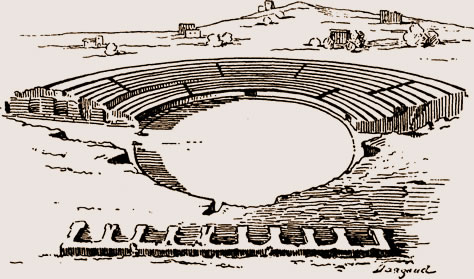

En 1870, le percement de la rue Monge mit au jour les ruines d'un amphithéâtre ou d'arènes que les Romains avaient construites sur le versant oriental de la montagne Sainte-Geneviève. C'était, on le sait, une des distractions favorites des Romains et des Gallo-Romains que ces combats de gladiateurs et de bêtes féroces, où le sang humain coulait pour le moins aussi souvent que celui des animaux. Les amphithéâtres de ce genre étaient nombreux dans notre pays. Ils s'appelaient arènes, du mot latin arena, qui veut dire sable, parce que le sol de la scène était couvert de sable. L'arène proprement dite mesurait 56 mètres dans son grand axe, 48 dans son petit ; la superficie totale du monument peut être évaluée à environ 20 000 mètres.

Arènes de la rue Monge (vestiges retrouvés en 1870).

Elles étaient destinées aux combats de gladiateurs et de bêtes féroces. Elles pouvaient contenir environ 20 000 spectateurs.

Au douzième siècle, il en restait encore des ruines très apparentes ; ce furent probablement ces matériaux qui servirent en grande partie pour la construction de l'enceinte de Philippe-Auguste.

Table des matières

Livre Premier — Histoire de Paris

I. Lutèce. — Paris gallo-romain.

II. Paris sous les Mérovingiens et les Carolingiens.

IV. Paris sous Philippe-le-Bel

V. Paris sous les Valois. — Philippe VI et Jean le Bon.

VI. Paris sous les Valois. — Charles V.

VII. Paris sous les Valois. — XVe siècle.

VIII. Paris sous les Valois. — XVIe siècle.

IX. Paris sous les Bourbons. — Henri IV, Louis XIII.

X. Paris sous les Bourbons. — Louis XIV.

XI. Paris sous les Bourbons. — Louis XV.

XII. Paris sous les Bourbons. — Louis XVI.

XIII. Paris sous la Révolution.

XV. Paris sous la Restauration.

XVI. Paris sous Louis-Philippe.

XVII. Paris sous la République de 1848.

XVIII. Paris sous le second Empire.

XIX. La guerre de 1870.

Livre II — Monuments de Paris

II. Architecture romane (époque capétienne).

IV. La Renaissance.

V. L'architecture au XVIIe siècle.

VI. L'architecture au XVIIIe siècle.

VII. L'architecture au XIXe siècle.

VIII. L'architecture, de 1848 à nos jours.

Livre III — Administration

I. Généralités.

II. Administration municipale. — Autrefois.

III. Administration municipale. — Aujourd'hui.

IV. Voirie. — Boulevards, rues, places, etc. — Circulation. — Cimetières. — Éclairage.

V. La Seine. — Canaux. — Eaux potables. — Égouts.

VII. Enseignement. — Bibliothèques.

VIII. Musées. — Théâtres.

X. Police. — Prisons. — Pompiers.

XI. Grands établissements parisiens.

Paris et les parisiens.

Les environs de Paris.