Histoire de Paris par Fernand Bournon

Accueil - Cartes postales anciennes - Les artisans du patrimoine - Monumentum

IX. Assistance publique

Hôpitaux. —Hospices. — Asiles d'aliénés. — Bureaux de bienfaisance. — Enfants trouvés. — Mont-de-Piété.

Hôpitaux.

La misère est de tous les temps et de tous les pays. Elle sévit, encore plus rude et plus constante, dans les grandes capitales où tant de causes la font naître et l'entretiennent. La maladie aussi règne surtout là où une population nombreuse est réunie ; c'est le devoir des gouvernements et des administrations municipales que de combattre de toutes leurs forces ces deux fléaux de la société, et, puisqu'il est impossible de les faire complètement disparaître, d'y porter remède dans la mesure du possible.

Le sentiment de ce devoir est, pour ainsi dire, aussi ancien que l'humanité : on le retrouve même aux époques de barbarie. Le Paris du moyen âge avait de nombreux hôpitaux et nous avons eu occasion d'en mentionner quelques-uns. Le principal était déjà l'Hôtel-Dieu, qui peut-être remonte au septième siècle et qui fut toujours voisin de la cathédrale. On n'y soignait pas seulement les malades, on y hébergeait aussi les indigents qui traversaient la ville. D'autres hôpitaux se fondèrent plus tard, à mesure que la ville s'agrandit ; il y en avait plusieurs rue Saint-Denis : Saint-Jacques-de-l'Hôpital, la Trinité, l'hôpital Sainte-Catherine ; dans le faubourg Saint-Denis, se trouvait l'important prieuré de Saint-Lazare, qui était en réalité un hôpital ou pour mieux dire une léproserie ; à côté de l'Hôtel-de-Ville, était l'hôpital du Saint-Esprit ; les enfants pauvres étaient recueillis à l'hôpital des Enfants-Rouges (du nom de leur costume), etc.

Toutes ces maisons hospitalières étaient, sans exception, administrées par le clergé qui sollicitait pour elles la charité publique. Plusieurs avaient été fondées par les libéralités de personnes riches et étaient entretenues par leurs héritiers.

Ce n'est qu'au seizième siècle, sous François Ier, que l'administration civile commença à jouer un rôle dans la direction des hôpitaux. Alors fut créé le bureau des pauvres, composé en partie des officiers municipaux, et qui eut charge de veiller à ce que les indigents fussent promptement et utilement secourus.

Sous le règne de Louis XIV fut constitué ce qu'on appela l'hôpital général, c'est-à-dire l'administration commune de plusieurs hôpitaux qui n'avaient pas, isolément, de ressources suffisantes, — et en même temps l'impôt dit du droit des pauvres, dont nous avons parlé.

Aujourd'hui, tous les services relatifs aux hôpitaux parisiens sont placés sous une direction unique et l'ensemble de ces services s'appelle l'Assistance publique. Un directeur général l'administre sous le contrôle du conseil municipal, et les médecins les plus savants, les plus habiles, obtiennent, après un concours très sérieux, le titre de médecin des hôpitaux. Le personnel de chaque hôpital se compose d'un directeur, d'un économe et des infirmiers et infirmières.

Tout le monde, à Paris, connaît, au moins de nom et de vue, ces importants établissements. On peut les diviser en plusieurs catégories : les uns sont des hôpitaux généraux, où les malades sont admis quelle que soit la nature de leurs maux : l'Hôtel-Dieu, la Pitié, la Charité, Saint-Antoine, Beaujon, Cochin, Necker, Lariboisière, Tenon, Laënnec, Bichat, Andral.

D'autres sont réservés au traitement de maladies spéciales : Saint-Louis, Lourcine, la Maternité, le Midi.

Enfin, l'Assistance publique possède un établissement particulier où les malades d'une condition aisée sont reçus en payant une pension quotidienne : c'est la Maison municipale de Santé, appelée communément maison Dubois, dans le faubourg Saint-Denis.

Les enfants sont soignés dans les hôpitaux des Enfants-Malades et de Sainte-Eugénie. Pour eux encore l'Assistance publique a acquis trois grands hôpitaux situés hors Paris, où ils peuvent respirer un air plus pur et plus vif que celui de nos faubourgs : à Berck-sur-Mer (dans le Pas-de-Calais), à la Roche-Guyon et à Forges (dans Seine-et-Oise).

Au total, l'Assistance publique compte 33 000 lits mis chaque jour à la disposition des malades ou des infirmes.

Les malades sont reçus dans les hôpitaux sur la présentation d'un bulletin d'admission délivré par les médecins ou chirurgiens du Bureau central des hôpitaux. Ces médecins, après avoir soigneusement examiné les malades, les dirigent sur les établissements qui ont des lits disponibles. Les hôpitaux peuvent en outre, sur le certificat du médecin ou de l'interne de garde, admettre directement et d'urgence les malades qui ne peuvent être transportés sans danger au bureau central.

Hospices.

Il ne faut pas confondre les hôpitaux avec les hospices. Les hospices sont consacrés à l'enfance, à la vieillesse et aux infirmités incurables.

Ils se divisent en deux classes : ceux où l'admission est absolument gratuite, et ceux où les pensionnaires ne sont reçus que moyennant le payement d'une rétribution annuelle ou d'une somme une fois versée, variant avec l'âge.

Les hospices gratuits sont : l'Hospice de la Vieillesse (femmes), dit de la Salpètrière ; l'Hospice de la Vieillesse (hommes), situé à Bicêtre, commune de Gentilly ; enfin l'Hospice des Incurables (hommes et femmes), à Ivry.

Les hospices payants sont : la Maison de retraite des Ménages, à Issy ; l'Hospice La Rochefoucauld, dans le XIVe arrondissement ; l'Institution Sainte-Périne, à Auteuil ; la Maison Chardon-Lagache, à Auteuil.

Nous citons à part quatre autres hospices gratuits, qui sont des fondations particulières : l'hospice Saint-Michel, à Saint-Mandé, fondé par M. Boulard, en 1825 et ouvert le 24 août 1830, en faveur de douze pauvres honteux âgés de soixante-dix ans, à la nomination des bureaux de bienfaisance ; — l'hospice de la Reconnaissance, à Garches (Seine-et-Oise), fondé en 1825 par M. Brézin ; il est destiné aux ouvriers pauvres, âgés d'au moins soixante ans, ayant exercé une profession où l'on travaillé les métaux ; — enfin l'hospice Devillas, à Issy, fondé en 1832, par M. Devillas, pour les indigents des deux sexes, âgés de soixante-dix ans et infirmes, à la nomination du bureau de bienfaisance et du consistoire de l'Église réformée.

A tous ces établissements, placés sous la direction de l'Assistance publique, ajoutons deux Asiles de convalescence situés, l'un à Vincennes pour les hommes, l'autre au Vésinet pour les femmes.

Asiles d'aliénés.

Les asiles d'aliénés font également partie de l'Assistance publique.

Jusqu'à la Révolution, la situation des aliénés fut des plus lamentables. Enfermés dans des cachots obscurs et malsains, chargés de chaînes comme des criminels, soumis à un traitement barbare, ils traînaient l'existence la plus misérable.

Un membre de la Constituante, Tenon, s'éleva avec indignation contre cet état de choses, et l'illustre Pinel démontra que les traitements dont on usait envers ces malheureux ne faisaient qu'aggraver leur état ; mais malgré ce généreux effort, malgré les tentatives faites sous le premier Empire, l'organisation des hospices d'aliénés resta longtemps des plus défectueuses.

Ce n'est que de 1838 que datent les réformes qui inaugurèrent le système aujourd'hui en vigueur.

Les asiles pour les aliénés originaires de Paris ou du département, sont actuellement au nombre de sept : ce sont ceux de Sainte-Anne et de la Salpêtrière, à Paris ; de Vaucluse et de Ville-Évrard dans Seine-et-Oise ; de Charenton (Saint-Maurice), de Villejuif et de Bicêtre, dans la Seine.

En 1882, ces asiles ont reçu 3 209 malades et ont coûté 4 millions et demi à la ville de Paris.

Bureaux de bienfaisance.

On peut évaluer à 125 000 environ, le nombre des indigents inscrits sur les registres des pauvres et recevant les secours de la charité publique.

Pour chaque arrondissement il existe un bureau de bienfaisance, ce qui porte à vingt le nombre de ces établissements ; dans chacun d'eux, douze administrateurs, secondés par des visiteurs, se répartissent la tâche de visiter ou de recevoir les indigents, de juger de leur état et de leurs besoins, de leur faire donner des soins, des médicaments et des secours en argent.

Enfants trouvés.

Toutes les sociétés civilisées tiennent à honneur de recueillir et d'élever les malheureux enfants abandonnés par leurs parents. Bien des causes peuvent motiver cet abandon : la misère, la débauche, la mort du père et de la mère, et, dans les grandes villes comme Paris, ces causes sont naturellement plus fréquentes encore.

Au moyen âge, il se trouvait dans la plupart de nos églises parisiennes, et notamment à la cathédrale, une sorte de couchette ou berceau en bois, placé à l'entrée de l'église et où l'on venait déposer furtivement, à la nuit tombée, l'enfant que ses parents livraient à la charité publique. C'est ainsi que, dans Notre-Dame de Paris, le célèbre sonneur Quasimodo est déposé dans la couchette de la cathédrale. Victor Hugo n'a raconté là que ce qui avait lieu très fréquemment en réalité au quinzième siècle.

Aussitôt recueilli, le petit être était porté à l'Hôtel-Dieu, où il recevait les premiers soins, à moins qu'une personne généreuse ne voulût l'adopter et faire les frais de son éducation.

L'institution des Enfants-Trouvés remonte à 1648. Elle est due à la vive charité de saint Vincent-de-Paul. Établi d'abord près la porte Saint-Victor, le siège en a été successivement transféré à Bicêtre, puis au faubourg Saint-Antoine. L'hôpital des Enfants-Trouvés était, avant la Révolution, auprès de Notre-Dame. En 1789, on lui assigna le vaste local qu'il occupe actuellement rue Denfert-Rochereau.

De même que l'hospice des Enfants-Trouvés, plusieurs hospices de Paris étaient pourvus d'un tour qui se trouvait à la porte de l'établissement : l'enfant y était placé ; une sonnerie ou quelque autre signal indiquait sa présence au gardien de l'hospice, qui venait aussitôt le prendre, sans avoir pu voir celui ou celle qui avait fait le triste dépôt. On sait que J.-J. Rousseau porta lui-même ses propres enfants au tour de l'hospice des Enfants-Trouvés.

Les législateurs ont été d'accord pour supprimer l'institution du tour, qui favorisait beaucoup trop le coupable abandon des enfants nouveau-nés. Aujourd'hui, le tour n'existe plus et les parents qui n'ont pas le moyen ou la possibilité d'élever leur enfant doivent l'apporter à l'hospice avec son acte de naissance. L'enfant y est reçu, soigné, puis envoyé en nourrice, plus tard, mis à l'école et enfin en apprentissage, le tout aux frais du département et sous la tutelle du préfet.

Les dernières statistiques nous apprennent que, pour le département de la Seine, le nombre des enfants ainsi assistés par l'administration est d'environ 12 000 par an.

Mont-de-Piété.

Le Mont-de-Piété doit avoir une mention dans ce chapitre de l'Assistance publique. C'est l'institution du prêt sur gages, et son mécanisme est des plus simples. Quelqu'un se trouve avoir besoin d'argent, il va porter au Mont-de-Piété un objet ayant une certaine valeur : montre, bijoux, argenterie, meubles même et vêtements, sur lequel on lui prête une somme d'argent. L'objet est ainsi engagé, et le prêt est constaté par une reconnaissance. Quand le possesseur veut dégager son bien, il n'a qu'à restituer la somme qui lui a été prêtée et dont fait foi la reconnaissance. Il peut aussi, moyennant un droit assez peu élevé, renouveler la reconnaissance d'engagement jusqu'au moment où il pourra reprendre l'objet déposé.

S'il n'a pas fait ce renouvellement après douze mois écoulés, l'objet est vendu aux enchères par l'administration du Mont-de-Piété, et, lorsque la vente atteint un prix supérieur à la somme prêtée, la différence, qui s'appelle boni, est remise à l'emprunteur, déduction faite des intérêts du prêt et des frais de vente.

Le Mont-de-Piété fut fondé à Paris en 1777, et occupait alors, à côté du couvent des Blancs-Manteaux, le local qu'il a toujours conservé pour le chef-lieu de son administration. Une succursale très importante, destinée à remplacer la succursale actuellement située rue Bonaparte, s'élève, pour les quartiers de la rive gauche, au coin de la rue de Rennes et du futur boulevard Raspail, et en outre, il y a dans chaque quartier des bureaux auxiliaires qui font les mêmes opérations que le chef-lieu et la succursale.

La statistique du Mont-de-Piété pourrait permettre aux économistes de dresser le tableau des années de prospérité et de misère à Paris. Quand le Mont-de-Piété n'a pas fait de prêts considérables, c'est bon signe, c'est preuve que l'année n'a pas été trop dure aux pauvres. Rien n'est plus cruel que de voir des femmes, de malheureux ouvriers sans travail, encombrer les bureaux du Mont-de-Piété, y apporter des objets de première nécessité, parfois leurs outils, leurs matelas, pour recevoir en échange quelques sous qui leur procureront le pain du lendemain.

Table des matières

Livre Premier — Histoire de Paris

I. Lutèce. — Paris gallo-romain.

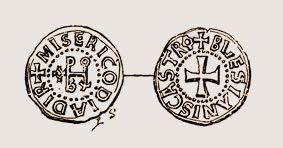

II. Paris sous les Mérovingiens et les Carolingiens.

IV. Paris sous Philippe-le-Bel

V. Paris sous les Valois. — Philippe VI et Jean le Bon.

VI. Paris sous les Valois. — Charles V.

VII. Paris sous les Valois. — XVe siècle.

VIII. Paris sous les Valois. — XVIe siècle.

IX. Paris sous les Bourbons. — Henri IV, Louis XIII.

X. Paris sous les Bourbons. — Louis XIV.

XI. Paris sous les Bourbons. — Louis XV.

XII. Paris sous les Bourbons. — Louis XVI.

XIII. Paris sous la Révolution.

XV. Paris sous la Restauration.

XVI. Paris sous Louis-Philippe.

XVII. Paris sous la République de 1848.

XVIII. Paris sous le second Empire.

XIX. La guerre de 1870.

Livre II — Monuments de Paris

II. Architecture romane (époque capétienne).

IV. La Renaissance.

V. L'architecture au XVIIe siècle.

VI. L'architecture au XVIIIe siècle.

VII. L'architecture au XIXe siècle.

VIII. L'architecture, de 1848 à nos jours.

Livre III — Administration

I. Généralités.

II. Administration municipale. — Autrefois.

III. Administration municipale. — Aujourd'hui.

IV. Voirie. — Boulevards, rues, places, etc. — Circulation. — Cimetières. — Éclairage.

V. La Seine. — Canaux. — Eaux potables. — Égouts.

VII. Enseignement. — Bibliothèques.

VIII. Musées. — Théâtres.

X. Police. — Prisons. — Pompiers.

XI. Grands établissements parisiens.

Paris et les parisiens.

Les environs de Paris.